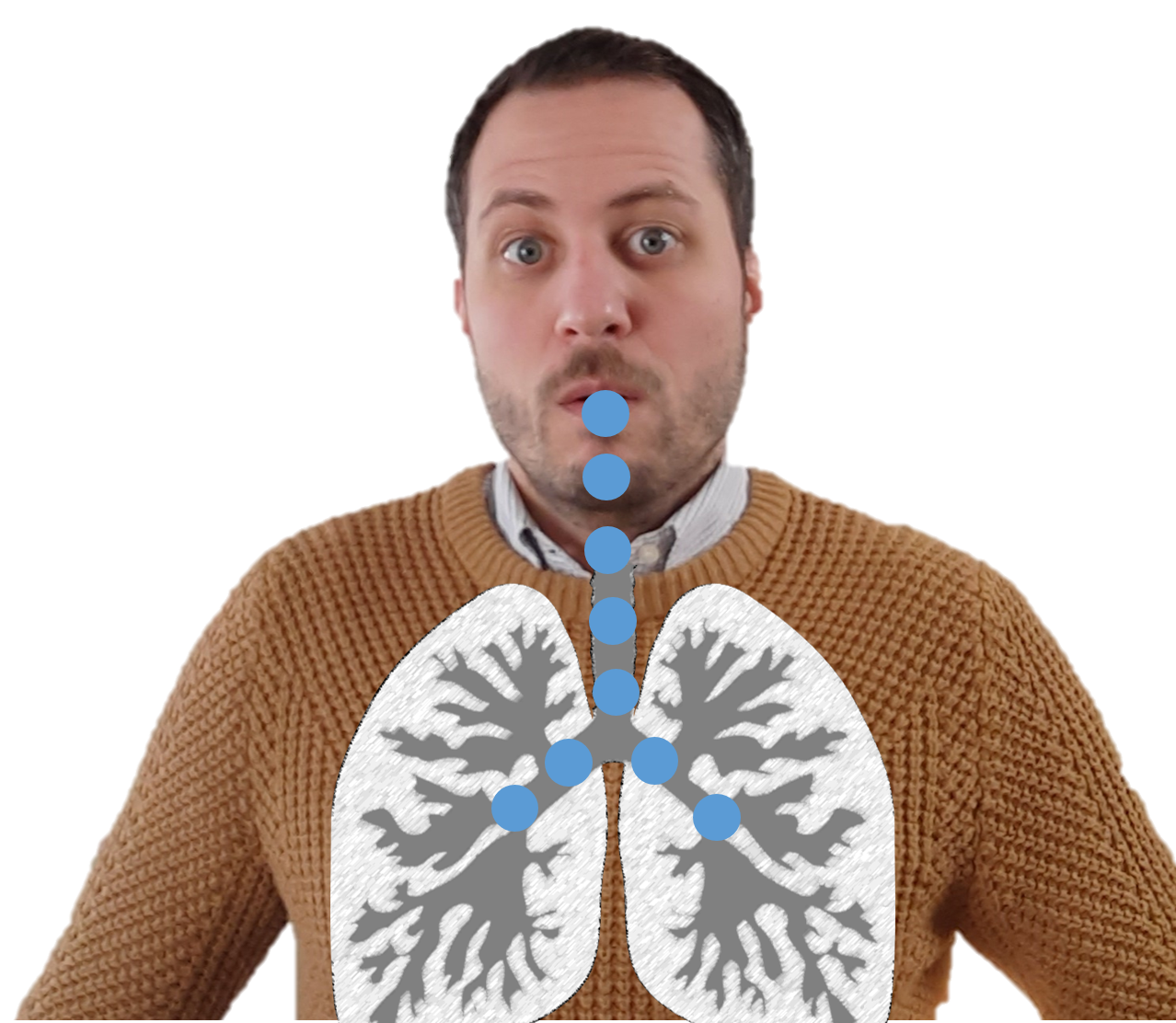

Konsonanten und Vokale sind Laute. Im Gegensatz zu den Vokalen wird bei den Konsonanten aber der Luftstrom, der beim Sprechen aus der Lunge strömt, im Mund-, Nasen- oder Rachenraum bei seinem Austritt gehindert.

Begriff

Konsonanten heißen auch „Mitlaute“ und es handelt sich hierbei um einen Begriff aus der Grammatik. Im 15. Jh. wurde das Wort aus dem Lateinischen in die deutsche Sprache übertragen. Es stammt vom lateinischen Wort „consonare“, was „mittönen“ bedeutet. Konsonanten sind also Mittöner, sprich Mitlaute.

Konsonantenbuchstaben und Konsonantenlaute

In der Grundschule lernt man, dass die Buchstaben B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, ß, T, V, W, X, Z Konsonanten sind. Die anderen Buchstaben des Alphabets sind Vokale. Wenn man aber wissen möchte, warum Konsonanten und Vokale genau so eingeteilt werden, muss man sich ansehen, was Konsonanten phonetisch sind, denn nur so lässt sich die Unterscheidung zwischen Konsonanten und Vokalen begründen. Es geht in der folgenden Erklärung also nicht um Konsonantenbuchstaben, sondern um Konsonantenlaute.

Definition Konsonanten

Bei den Konsonanten wird der Luftstrom, den wir zum Sprechen benötigen, im Mund- oder Rachenraum behindert. Entweder wird der Luftstrom blockiert oder durch eine Enge gepresst.

Beispiel

Wenn man den Laut [p] bildet, schließt man die Lippen vollständig, und erst, wenn man die Lippen wieder öffnet, entweicht die Luft. Der Luftstrom wird also an den Lippen kurzzeitig blockiert, bevor er abrupt freigelassen wird.

Aber es reicht schon aus, wenn irgendwo im Rachen- oder Mundraum durch eine Einengung Reibung entsteht. So wie beim Laut [l]. Die Luft wird nicht gestoppt, sondern muss rechts und links an der Zunge vorbei. Die Luft wird also leicht gehindert, „fließt“ an einem Hindernis vorbei, und deswegen ist auch der Laut [l] ein Konsonant.

Deutsche Konsonanten im phonetischen Alphabet

Sprachen haben unterschiedlich viele Konsonanten. Dementsprechend hat jede Sprache auch ihr ganz individuelles Konsonanteninventar, das in einer IPA-Tabelle illustriert wird. Die deutsche IPA-Übersicht umfasst ungefähr 20 Konsonanten.

Wie viele Konsonanten hat die deutsche Sprache?

Wie viele Konsonanten die deutsche Sprache genau hat, lässt sich nur schwer ermitteln, da sich Forscher nicht immer einig sind, welche Laute zu den Konsonanten gezählt werden. Einige meinen, dass das Deutsche 20 Konsonanten hat, andere zählen zum Beispiel auch Kombinationen wie [pf] oder [ts] (sogenannte Affrikaten) zu den Konsonanten, obwohl diese auch als zusammengesetzte Laute gesehen werden können. In der Fachliteratur ist aber am häufigsten von 20 Konsonanten die Rede, was im Vergleich zu allen Sprachen der Welt durchschnittlich ist.

Info

Im „Weltatlas der Sprachstrukturen“ findest du viele linguistische Informationen zu allen erforschten Sprachen der Welt: www.wals.info.

Einteilung der Konsonanten

Jeder Konsonant ist einzigartig und erhält in der Linguistik auch einen eigenen, eindeutigen Namen. So gibt es im Deutschen und in vielen anderen Sprachen den bilabialen stimmlosen Plosiv. Es handelt sich hierbei um den ersten Laut im Wort „Pause“. Warum nennt man ihn nicht einfach „P“, sondern „bilabialer stimmloser Plosiv“? Weil er nicht immer mit dem Buchstaben „P“ geschrieben wird. Der letzte Laut im Wort „Sieb“ ist genau der gleiche Laut „P“. Geschrieben wird aber ein „B“. Die Konsonanten mit Konsonantenbuchstaben zu benennen, würde also nur verwirren. Denn wie du schon am Anfang dieses Artikels gelesen hast: Laute sind keine Buchstaben!

Man braucht also einen eindeutigen Namen für einen Konsonanten und dieser ist aus genau drei Einheiten aufgebaut:

| bilabialer | stimmloser | Plosiv |

| 1 | 2 | 3 |

Der erste Teil gibt den Artikulationsort an, der zweite Teil steht für die Stimmbeteiligung und der letzte Teil beschreibt die Artikulationsart.

Teil 1: Artikulationsort der Konsonanten

Sprich einmal laut ein B, dann ein T und ein K. Achte dabei darauf, wo im Mund das Hindernis entsteht. Du merkst, das Hindernis entsteht an verschiedenen Stellen im Mund. Beim B an den Lippen, beim T mit der Zunge am Hügel direkt hinter den Zähnen und beim K ungefähr in der Mitte. Das sind verschiedene Artikulationsorte, die man auch Artikulationsstellen nennt. Der Artikulationsort eines Konsonanten gibt also an, wo im Mund das Hindernis gebildet wird.

Sprachwissenschaftler haben alle Artikulationsorte benannt. Im Deutschen gibt es 8 unterschiedliche.

| Nr. | Artikulationsort | Beispiele | Erklärung |

|---|---|---|---|

| 1 | bilabial | Buch, Platz, machen | Die beiden Lippen werden aufeinandergelegt und wieder schnell voneinander gelöst. |

| 2 | labiodental | frisch, Waage | Die Unterlippe berührt die oberen Schneidezähne. |

| 3 | alveolar | Satz, essen, Tasche, du | Die Zunge berührt den „Hügel“ (Zahndamm), in dem die Zähne stecken. Er fängt direkt hinter den Zähnen an. |

| 4 | postalveolar | Schule, Garage | Die Zunge berührt den Teil direkt hinter dem „Hügel“ (Zahndamm), in dem die Zähne stecken. |

| 5 | palatal | ich, Jacke | Die Zunge berührt den harten (vorderen) Gaumen. |

| 6 | velar | Kuchen, Gabel, Dach | Die Zunge berührt den weichen (hinteren) Gaumen. |

| 7 | uvular | reiben | Der hintere Teil der Zunge berührt das Zäpfchen, das weit hinten in deinem Mund hängt. |

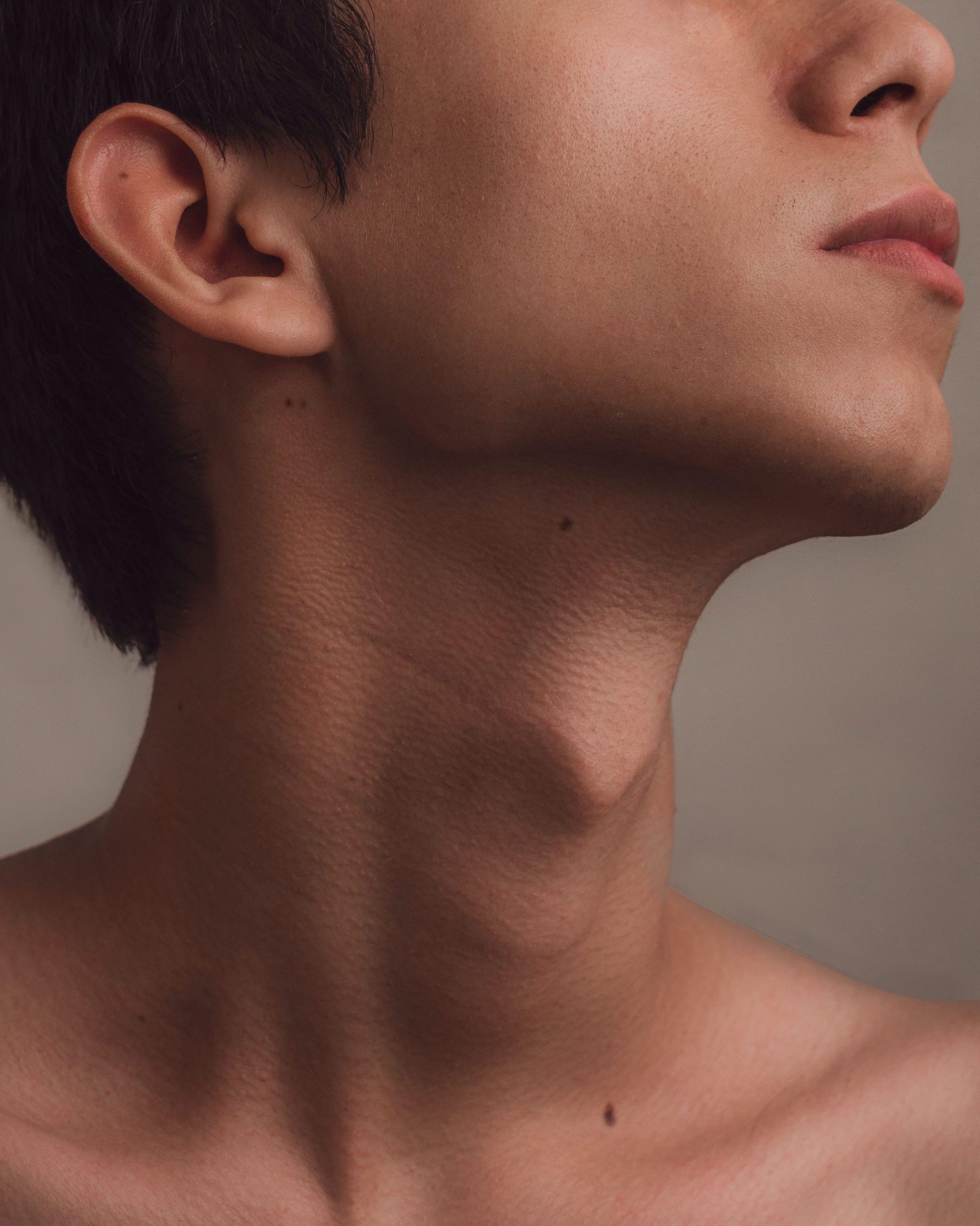

| 8 | glottal | husten | Der Konsonant entsteht im Kehlkopf. Das ist der Knubbel im Hals, den man vor allem bei Männern sehen kann. |

Teil 2: Stimmbeteiligung der Konsonanten

In deinem Kehlkopf befinden sich Stimmlippen. Sie können vibrieren und so einen Klang erzeugen. Lege deinen Zeigefinger einmal vorsichtig auf deinen Kehlkopf (Adamsapfel) und sage laut S wie im Wort „summen“. Du spürst, wie die Stimmlippen vibrieren. Zum Vergleich: Sage laut S wie im Wort „hassen“ und du spürst, dass die Stimmbänder nicht vibrieren. Konsonanten, bei denen die Stimmbänder vibrieren, heißen stimmhafte Konsonanten und Konsonanten, bei denen die Stimmbänder nicht vibrieren, heißen stimmlose Konsonanten.

Teil 3: Artikulationsart der Konsonanten

Konsonanten werden auf unterschiedliche Arten gebildet. Zu jeder Artikulationsart habe ich einen eigenen Beitrag geschrieben und ein Lernvideo erstellt. Du gelangst zum Beitrag und Video, wenn du dem entsprechenden Link folgst.

Plosive sind Laute, bei denen der Luftstrom kurzzeitig blockiert und dann schnell freigelassen wird. Nasale werden gebildet, indem die Luft nicht aus dem Mund, sondern aus der Nase entweicht. Frikative sind Reibelaute, die die Luft verwirbeln. Laterale und Vibranten sind Konsonanten, bei denen die Luft um ein Hindernis „fließt“ oder durch vibrierende Bewegungen in Schwingung versetzt wird. Man fasst sie als Liquiden zusammen.

Alle deutschen Konsonanten

Das Deutsche hat zwei bilabiale Plosive. Der Laut [p] („Oper“) ist ein bilabialer Plosivlaut, der stimmlos ausgesprochen wird. Der stimmhafte Partnerlaut vom Laut [p] ist der Laut [b] („Ober“). Das einzige Unterscheidungsmerkmal dieser zwei Laute ist also die Stimmhaftigkeit.

An den Alveolen wird der stimmlose Plosiv [t] („Tür“) und der stimmhafte Plosiv [d] („reden“) gebildet. Ihr merkt, die stimmhafte Variante eines Lautes steht in der IPA-Übersicht immer rechts vom stimmlosen Konsonanten.

Die Laute [k] und [g] sind velare Plosive und kommen z. B. in „können“ und „gönnen“ vor.

Das Deutsche hat drei nasale Konsonanten, einen bilabialen, einen alveolaren und einen velaren: [m] wie in („Mann“), [n] wie in („Name“) und [?] wie in („Bank“).

Bei den Vibranten (auch: Trill) gibt es im deutschen Sprachraum zwei Konsonanten, die aber nicht so häufig auftreten und auch nicht zum Konsonanteninventar gezählt werden. Einmal das gerollte Zungenspitzen-R [r] und das vibrierende uvulare [?]. Beide Varianten sind abhängig von Region und Sprechanlass, werden also nicht immer überall verwendet. Das „R“, das man überwiegend im Deutschen verwendet, ist das frikative uvulare [?]. Je nach wissenschaftlicher Quelle wird hier aber ein anderer Laut zum deutschen Konsonanteninventar gezählt, entweder [?] oder [?].

Ebenfalls zu den Frikativen zählen acht weitere Konsonanten. Das labiodentale [f], stimmlos wie in „fahren“ und das stimmhafte [v] wie in „Wasser“. Alveolar werden [s] „Haus“ und [z] „Sonne“ gebildet, postalveolar [?]: „Schule“. Schließlich gibt es noch den glottalen Hauchlaut [h]: „Haus“. Das palatale [ç] „Licht“ und das velare [x] „Buch“ sind Allophone. Sie treten im Deutschen nicht bedeutungsunterscheidend auf, sind demnach keine Minimalpaare. Ob man nun beide Laute oder nur einen Laut zum Konsonanteninventar des Deutschen zählt, ist davon abhängig, ob man phonetisch (beide Laute angeben) oder phonologisch (ein Laut) arbeitet.

Es gibt einen Approximanten im Deutschen. Dieser wird palatal gebildet: [j] wie in „Jacke“.

Und schließlich der Lateral [l] wie in „Luft“.

Der glottale Verschlusslaut [?] ist zwar ein Laut, aber kein Phonem des Deutschen, da er keine bedeutungsunterscheidende Funktion hat. In anderen Sprachen kann er aber sehr wohl bedeutungsunterscheidend sein.

Insgesamt gibt es also mindestens 20 Konsonanten im Deutschen, es kommen aber auch einige Laute hinzu, die aus anderen Sprachen stammen, wie der Laut [?], den wir sprechen, wenn wir „Garage“ sagen.

Quellen

Šileikait?-kaishauri, D. (2015). Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen.

Dieling, H., & Hirschfeld, U. (2000). Phonetik lehren und lernen. München, Deutschland: Langenscheidt.

IPA Chart, http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart, available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2015 International Phonetic Association

UCLA Phonological Segment Inventory Database. 2019. German sound inventory (UPSID). In: Moran, Steven & McCloy, Daniel (eds.) PHOIBLE 2.0. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. (Available online at http://phoible.org/inventories/view/304, Accessed on 2022-06-05.)

Quellen

Rietveld, T., & Van Heuven, V. J. (1997). Algemene fonetiek.

Dipper, S., Klabunde, R., Mihatsch, W. (2018). Linguistik: eine Einführung (nicht nur) für Germanisten, Romanisten und Anglisten. Springer-Verlag.